如何做好院外患者管理?| 从供需方、疾病领域、目的及可行性路径分析

「如何做好院外患者管理?」

以下内容来自公众号「海魂酒酿」

患者管理其实是一个非常大而泛的概念,我在维基百科搜“患者管理”定义的时候竟然都没有搜到!

维基:我不理解......

那么,

Q1: 患者管理的需求方是谁?谁在做患者管理这件事?Q2: 什么样的患者,需要被管理?Q3: 患者管理为了实现什么目的?实现路径是什么?

带着这三个问题,我们来一一寻找答案。

一、从供需端出发:患者管理的支付方是谁?

最开始做患者管理的是医院方本身。

在没有互联网的时代,对于一些在患者出院后需要持续了解患者恢复情况、长期用药的患者,出于患者关怀、提高患者黏性、或学术科研的目的,医院科室会主动进行电话随访。

但以医院为主导的患者管理往往没有额外的付费方,更多的是科室考核机制和学术需求倒逼着医生护士去完成任务式的进行,所以医护动力也不足,效果也无法进行标准化衡量。

意识到患者管理的地位越来越重要,很多医院现在也雇佣第三方公司进行专门、专业的患者社群运营,搭建本院、本科室的患者运营平台,积累自己的患者“资产”。

现在,很多医院有了第三方搭建的线上的随访平台,医院患者关系也进入了主动管理的时代,医院“以患者为中心”的患管服务比以往做的更完善、也更受重视。

这些专业的三方公司不仅为医院本身服务,也为药企服务。

有了付费方,三方公司将作为主要的执行者进行多疾病领域的患者管理运营工作。

这就属于有需求、有资方、有动力的良性循环。

故而近年来,患者管理在专业三方公司的推动下,变得逐步有考核标准、有数据支撑。

院内患者数据,如就诊行为、既往病例、用药情况等很难二次利用;而随着院外患者管理的逐渐成熟,积累下来的患者数据将是一项重要的原始资产。

二、适合做患者管理的疾病领域:什么样的患者需要被管理?

不是所有的疾病领域都适合做患者管理。

1)判断做患管的必要性,从疾病周期来看。

若某类疾病在1周~2周内即可治愈,那完全没必要做患者管理啊。

去找哪些疾病周期起码在3~6个月以上的疾病,伴随终生的疾病最佳(仅从做患管的角度出发讨论)。

故而大家可以理解为啥做患管大家都扎堆往慢病走了,因为很多像糖尿病类的慢病疾病无法治愈,疾病不可逆,患病周期长。

2)判断做患管的难易程度,从治疗依赖性来看。

所谓治疗依赖性,就是患者的发病是否和治疗手段密切相关。治疗依赖性高的疾病,相对治疗依赖性低的疾病来说,更容易管理一些。

像糖尿病高血压类的慢病,偶尔几次忘记吃药打针,忍不住喝几顿酒抽几根烟,不会特别严重地影响疾病的控制。

但像肿瘤类的重疾,对治疗的依赖性就比较高,需要定期评估疾病进展、调整用药方案。

像银屑病,是一类免疫介导的炎症性皮肤病,对治疗的依赖性也比较高。银屑病的病程一般较长,临床表现为身体长鳞屑状红斑,对患者的身体健康和精神状况影响较大。患者若擅自停药、改变治疗手段,可能会导致反复复发,瘙痒难耐,该病就对治疗依赖性较大。

3)判断做患管的可行性,从发病急性程度来看。

能够做患者管理的疾病,必不是发病急性的疾病类型。

如疾病发病急、形式重,最当切的是立即送诊,或者立刻服药等,而不是磨磨唧唧的还去患者群里呼救,打什么医助电话,这当然不现实。

急性发病的疾病比如哮喘、严重过敏、癫痫、突发胸痛等,需要患者随身携带必备药物,或者立刻采取急救措施。

对于这类疾病,重要的不是慢悠悠的患者管理,而是随时保证抢救的绿色通道。

其实患者人数范围也是一个硬性条件,所以很少有做罕见病患者管理的。

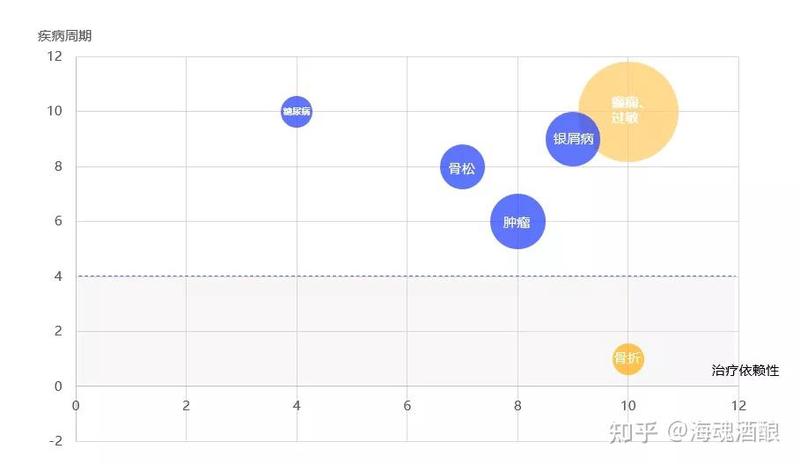

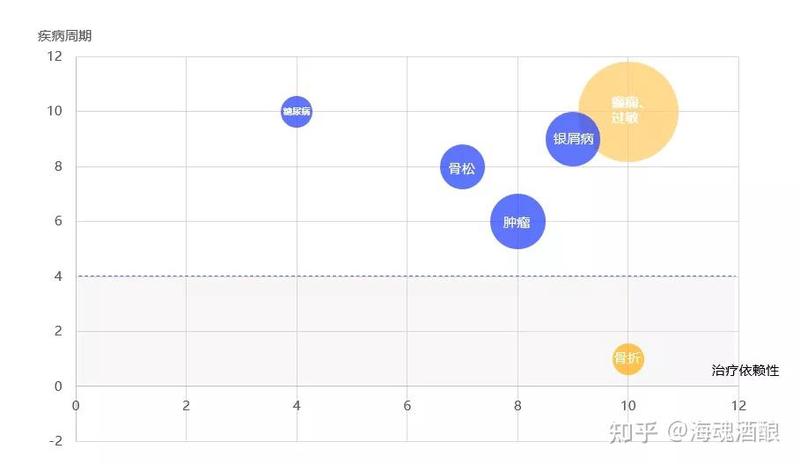

如先按照以上三个维度粗略划分的话,可以分为以下几类优选疾病类型:

不合适做患者管理的:

1. 疾病周期短:疾病周期在3个月以下的短期疾病

2. 发病急性程度高:发病急、需立刻接受治疗的疾病

比较适合做患者管理的:

1. 疾病周期中长,以无法治愈的终生性疾病为佳

2. 发病急性程度中低,以发病表征不影响患者自主生活为佳

3. 治疗依赖性不是必要条件,但治疗依赖性较高的疾病为佳

注:表图中蓝色代表适合做患者管理的疾病,黄色代表不适合做患者管理的疾病,圆圈大小代表治疗依赖性,圆圈越小,管理难度越高。

分析下慢病患者管理:以糖尿病为例。

该类疾病周期非常长,贯穿终生,发病急性程度低,且患病人数庞大,满足做患管的硬性条件。

但是它的治疗依赖性较低,所以做起来难度相对较大。这是一类能做患管、难以做出成绩特色的疾病类型。

分析下肿瘤患者管理:以肺癌为例。

该类疾病周期比较长,一般在3个月~5-10年不等,甚至有患者能够被治愈;发病急性程度较低,且患病人数庞大,满足做患管的硬性条件。

该疾病的治疗依赖性较高,需要定期评估方案疗效、是否进展等,依赖医生及时调整方案,处理药物不良反应和缓解癌症带来的身体痛苦。这是一类能做患管、且可能做出效果的疾病类型。

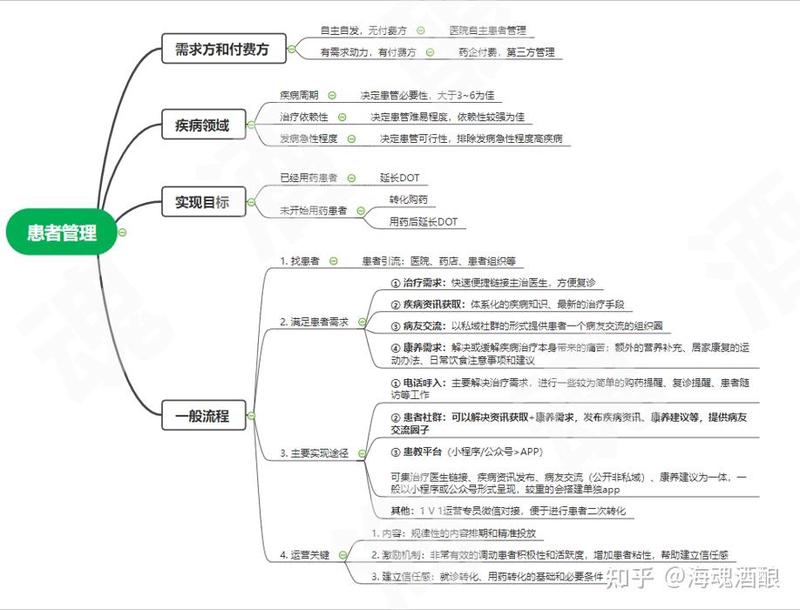

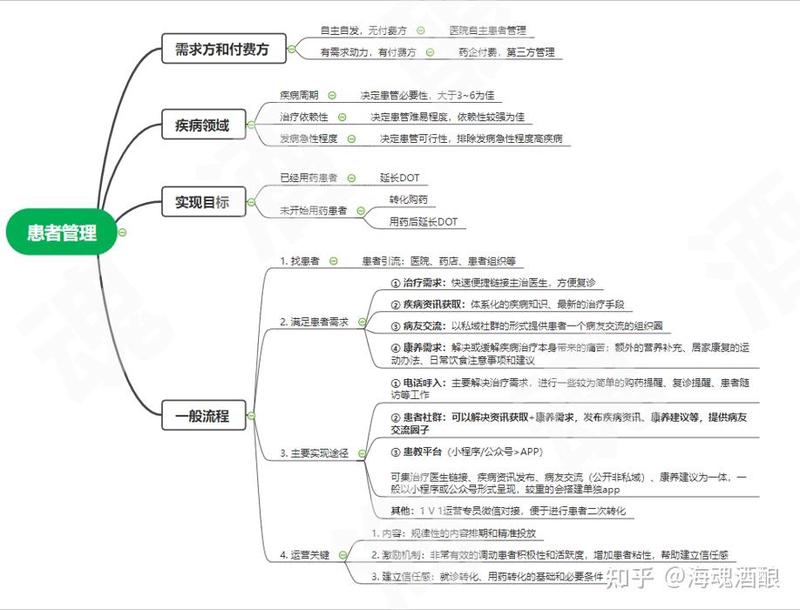

三、 付费方做患者管理为了实现什么目的?一般手段是什么?

对于已经开始用药的患者,做患管的目的基本上为了提高患者就诊黏性,维持患者持续用药。

对于还未开始用药的患者,尽早开始做患管的目的是为了提前储备患者池,为后期用药进行引流和转化。

目前还是以第一种“已经开始用药”的患者为主。

患者管理一般流程及手段 :

① 患者从哪来?

② 患者需求是啥?

③ 患者管理的实现途径是什么?

④ 终极武器:患者运营的关键要素有哪些?

① 患者来源:

做患者管理,目前最集中的来源渠道还是以医院为主,其他比较创新的渠道还有线下药房、线上互联网医院、病友群等。

② 患者需求:满足患者的需求是做患者管理的必要路径。

患者的需求非常多,比较集中且目前能够实现的可能有以下几中:

1)治疗需求:患者需要能够以一种快速、便捷的手段链接就诊主治医生,方便就诊期间复诊,达成医生/医助随访任务。

2)疾病资讯获取:对于该类疾病的体系化的疾病知识、最新的治疗手段,这些权威且正确的、体系化且便捷获取的资讯信息对于患者及患者家属非常必要。

3)病友交流:以私域社群的形式提供患者一个病友交流的圈子,能够给患者一种“找到组织”的感觉。这种患者组织的日常交流能够一定程度上缓解患者的心理压力,维持患者粘性。

4)康养需求:除了基本的复诊提醒、随访跟进,除了疾病本身的治疗“康”的需求以外,大部分患者也有额外的“养”的需求。

这个“养”,包括了需要解决或缓解疾病治疗本身带来的痛苦,最常见的胃肠道反应 呕吐、疼痛反应等;还有额外的营养补充、居家康复的运动办法、日常饮食注意事项和建议等也非常必要。

③ 实现途径:

目前做患者管理的途径有以下几种,从轻到重为:

1)电话呼叫

进行一些较为简单的购药提醒、复诊提醒、患者随访等工作,call center电话呼出即可完成。

2)微信社群(含运营专员1V1对接)

进行患者社群搭建及运营,运营患者社群,发布疾病资讯、康养建议等,提供病友交流圈子;1 V 1运营专员微信对接,便于进行患者二次转化。

需要运营专员花费较多时间深度运营,较容易与患者建立信任关系。

3)患教平台(小程序/公众号>APP)

可集治疗医生链接、疾病资讯发布、病友交流(公开非私域)、康养建议为一体,一般以小程序或公众号形式呈现,较重的会搭建单独app。

需要较多的开发成本、运营成本投入。

④ 运营关键:

可以看出,除了平台搭建等一次性的成本投入,患者管理最重要的在于运营的深度。

运营最重要的其中一点是内容。

好的内容需要做到:让患者能懂且能够傻瓜式执行。故而,规律性的内容排期和精准投放是非常重要的运营策略。

同样,适当的激励机制也很重要。

设置阅读打卡积分、有奖问答等形式,搭建激励体制,发放电子/实体小礼物,能够非常有效的调动患者积极性和活跃度,增加患者粘性,帮助建立信任感。

最重要的,运营的关键的在于建立患者信任感。

患者是一个个活生生的人,都会有想法和情感,所以想要维持患者粘性,最重要的通过内容、通过日常群沟通,与患者建立珍贵的信任感,让患者感受到你真的与他一样能够感同身受他的痛苦和烦恼。

建立与患者的信任感,也是就诊转化、用药转化的基础和必要条件。

The end.